In der britischen Dramaserie 'Sherlock' löst Holmes Fälle durch brillante Deduktion. Seine Schlussfolgerungen basieren jedoch größtenteils auf Deduktion und Induktion. Vergleicht man dies mit der realen Welt, so ist Sherlock's Methode zwar dramatisch, könnte aber in der Realität nicht immer funktionieren.

Denn Sherlocks Schlussfolgerungen beruhen auf Hypothesen, die für ein dramatisches Ergebnis konzipiert sind.

Nehmen wir ein Einbruchsdelikt als Beispiel.

Ein zerbrochenes Fenster und eine Frau, der Dokumente gestohlen wurden, befindet sich in einer wirtschaftlich prekären Situation. Die allgemeine Hypothese, die sich aus der Situation ergibt, ist: ‚Jemand ist in ihr Haus eingedrungen und hat die Dokumente gestohlen.‘

Sherlock konzentriert sich jedoch aufgrund der unmittelbaren Beobachtung, dass die Glasscherben nach außen zeigen, auf die Hypothese, dass die Frau die Täterin ist. Er wirft ihr misstrauische Blicke zu, was zu ihrem Geständnis und der Bestätigung der Wahrheit führt.

In der Realität ist diese Art von sprunghaften Schlussfolgerungen jedoch riskant, da die schnelle Bestätigung der Wahrheit die direkte Überprüfung komplexer Faktoren erfordert.

In der Welt der Unternehmensberatung findet man diese deduktive und induktive Schlussfolgerung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften wieder.

Sie eignet sich hauptsächlich für die Verbesserung und Skalierbarkeit bekannter Bereiche. Die logische Vorgehensweise von McKinsey und BCG entspricht diesem Ansatz. Das charakteristische Merkmal von Deduktion und Induktion ist die Hypothese zu Beginn. In einer ähnlichen Struktur taucht die statistische Annahme auf, dass dieser Ansatz effizient ist, was zu einem sehr guten Ergebnis führt, wenn es darum geht, innerhalb einer fertigen Struktur eine Optimierung zu erreichen.

Und das Wachstum eines Unternehmens ist von wiederkehrenden Wachstums- und Krisenzeiten geprägt. Es gibt Zeiten, in denen man ein stabiles Wachstum durch Management gut meistert, und dann gibt es auch Zeiten, in denen man am Ende des Wachstumsversuchs stehen und etwas völlig Neues schaffen muss.

Diese neue Herausforderung in neuen Bereichen und Märkten bedeutet Investitionen in hohe Unsicherheit. Wenn es keine oder nur wenig vertrauenswürdige Hypothesen gibt, die für deduktive und induktive Schlussfolgerungen verwendet werden können, ist ein abduktiver Ansatz angemessen.

Der abduktive Ansatz beginnt mit dem Hinterfragen vertrauter Hypothesen.

Wenn sich Versuche, die auf bisherigen Hypothesen basieren, als wirkungslos erweisen, wenn man vor der Herausforderung steht, in neue Bereiche oder Märkte vorzudringen und nur wenige verlässliche Referenzinformationen zur Verfügung stehen, beginnt man zunächst damit, sich in die reale Welt zu begeben. Und aus den beobachteten Mustern und gewonnenen Erkenntnissen werden neue Hypothesen gebildet, die herausfordernde Fragen an die bestehenden Regeln stellen und einen originellen Ausgangspunkt schaffen.

Dieser Ansatz eignet sich für die Erforschung unbekannter Bereiche und ist auf Originalität ausgerichtet. Die logische Vorgehensweise von ReD und Gemic, die auf Theorien der Sozialwissenschaften basiert, entspricht diesem Ansatz.

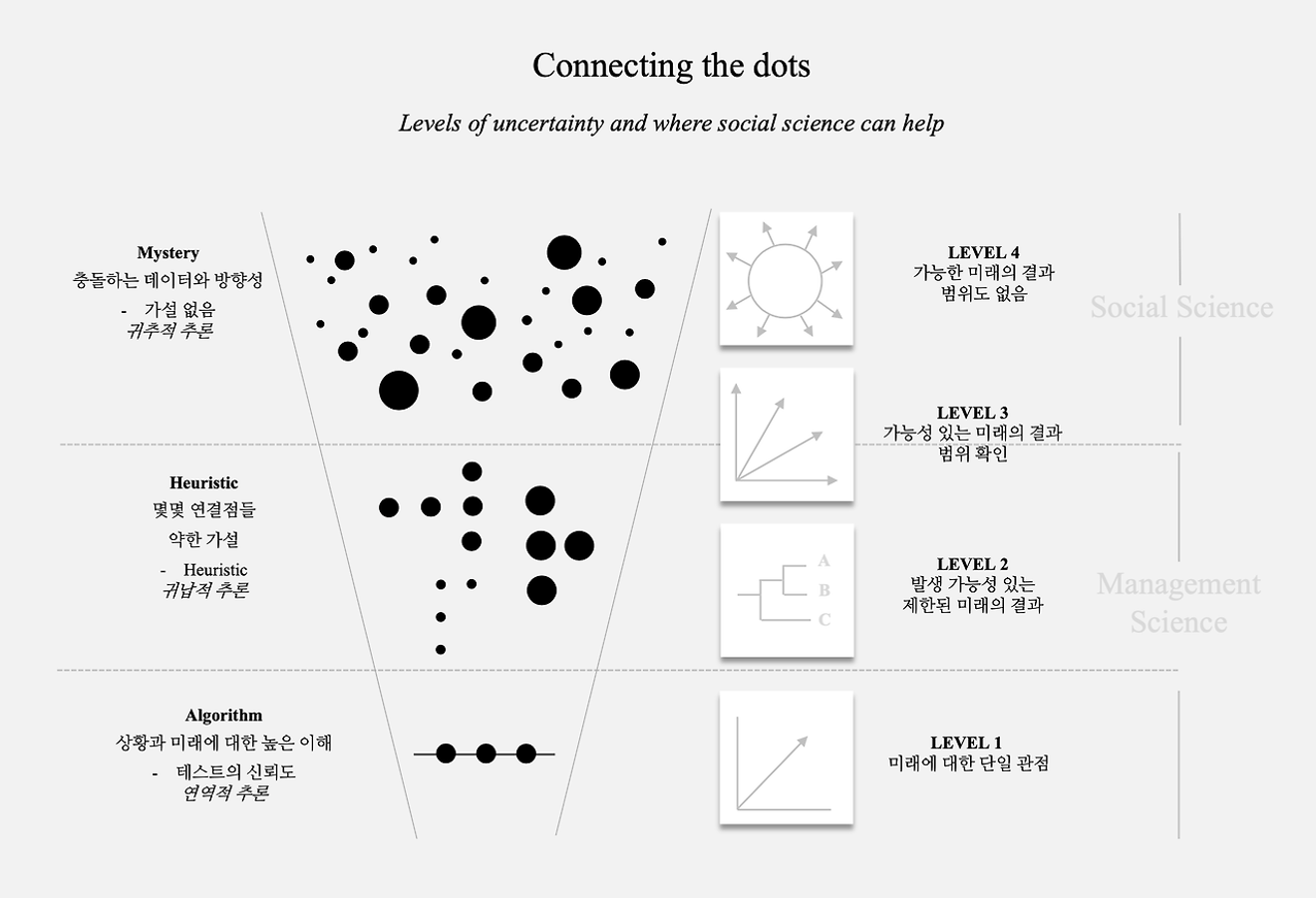

Es scheint sinnvoll zu sein, dass Unternehmen angesichts des Ausmaßes der Unsicherheit, mit der sie konfrontiert sind, über die Unterscheidung und Anwendung verschiedener Schlussfolgerungen wie Deduktion, Induktion und Abduktion nachdenken.

Dieser diagnostische Rahmen hilft dabei, große Unbekannte im Geschäft zu identifizieren, ein Begriff, der sich auf unbekannte und komplexe Geschäftsprobleme bezieht, bei denen Sensemaking besonders hilfreich sein kann. Hier ein Überblick über die Ebenen, die Geschäftsprobleme kategorisieren und wie Sensemaking angewendet wird:

Ebene 1: Bekannte (Knowns)

Merkmale: Vertrautheit mit Kunden und Markt; klare Problembeschreibung; zukünftige Ergebnisse sind vorhersagbar; herkömmliche Daten und Analysen können zur Lösung verwendet werden.

Beispiel: Ein Umsatzproblem während der Ferienzeit kann auf wetterbedingte Faktoren zurückgeführt werden; eine Erhöhung der Werbung und Rabatte kann zur Lösung des Problems beitragen.

Ebene 2: Hypothetische (Hypotheticals)

Merkmale: Mittlere Vertrautheit mit Kunden und Markt; eine Reihe möglicher Ergebnisse; ähnliche Probleme wurden schon einmal beobachtet; Hypothesen können formuliert und getestet werden; herkömmliche Daten und analytische Modelle können angewendet werden.

Beispiel: Der Umsatz pro Geschäft sinkt trotz erhöhter Investitionen in Verkäufer. Eine Reihe von Hypothesen können getestet werden, um die Ursache zu finden.

Ebene 3: Große Unbekannte (Big Unknowns)

Merkmale: Sehr geringe Vertrautheit mit Kunden und Markt; kein klares Verständnis der wahrscheinlichen Ergebnisse; Problem wurde noch nie zuvor erlebt; keine Hypothesen zum Testen; herkömmliche Daten und Analysen liefern wahrscheinlich keine klaren Lösungen.

Beispiel: Eine Innovations-Pipeline voller Ideen, aber Produkteinführungen treiben das Wachstum nicht voran. In diesem Fall kann Sensemaking helfen, unbekannte soziale oder kulturelle Kontexte zu verstehen und neue Strategien zu entwickeln.

Quelle: Ein Anthropologe geht in eine Bar…

Kommentare0