En septembre dernier, Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk qui vise à implanter des puces cérébrales chez les humains, a annoncé le lancement d'un essai clinique pour recruter des volontaires afin de tester son dispositif. Ce dispositif, connu sous le nom d'interface cerveau-ordinateur (ICO) ou BCI (Brain-Computer Interface), a pour fonction de collecter l'activité électrique des neurones et d'interpréter ces signaux comme des commandes pour contrôler des appareils externes. Cette technologie permettrait aux personnes paralysées de contrôler une souris ou un clavier par la seule force de leur pensée. Parallèlement, Precision Neuroscience a implanté son dispositif cérébral chez trois personnes pendant environ 15 minutes l'année dernière, dans le but de vérifier sa capacité à lire, enregistrer et cartographier l'activité électrique à la surface du cerveau. L'entreprise prévoit d'étendre ses recherches à un plus grand nombre de patients en 2024.

Les leaders de ce secteur soulignent que la science et la technologie ont atteint un stade de maturité où elles peuvent avoir un impact réel et radical sur l'état et les conditions humaines. Ils concrétisent progressivement une augmentation massive des investissements de capital en vue d'une commercialisation. Cependant, ces changements ne se limitent pas à de simples avancées technologiques, mais constituent également « un nouveau point de départ qui remet en question notre relation avec notre corps, et, en fin de compte, notre compréhension sociale et conventionnelle complexe de la vie et de la mort », ce qu'il est important de garder à l'esprit.

Tout comme un certificat de naissance enregistre le moment de notre venue au monde, un certificat de décès enregistre notre départ. Cette distinction reflète la conception traditionnelle et dichotomique de la vie et de la mort. La définition biologique de la mort correspondait généralement à l'« arrêt irréversible » des processus vitaux maintenus par le cœur et le cerveau. Cependant, l'invention de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) vers 1960 a donné naissance au terme « arrêt cardiaque », créant ainsi une distinction par rapport à la signification absolue et antérieure de la mort. De même, les respirateurs artificiels ont transformé certaines personnes atteintes de lésions cérébrales en « cadavres ambulants » dont le cœur continue de battre, ce qui a déclenché des débats médicaux, éthiques et juridiques sur la possibilité de déclarer un patient décédé. En neurologie, des exemples récents remettent en question la croyance établie selon laquelle le cerveau commence à se détériorer quelques minutes après la coupure de son approvisionnement en oxygène, ce qui montre que la frontière entre la vie et la mort est de plus en plus floue.

À Madagascar, une île de l'océan Indien située à l'est de l'Afrique, existe une cérémonie appelée « Famadihana » au cours de laquelle les membres d'une famille exhument les corps de leurs ancêtres de leurs tombes familiales et dansent avec leurs os au rythme de diverses fanfares. Cette cérémonie illustre une façon assez extrême de concevoir la mort non pas comme une séparation définitive, mais comme une relation continue, un aspect du cycle de vie. Pour eux, le processus d'exhumation est une occasion pour les membres de la famille de se témoigner mutuellement leur affection. Ils affirment rendre leurs ancêtres très heureux par cette cérémonie, ce qui nous incite à reconsidérer la mort biologique sous un autre angle, à travers la conscience, les activités, les reliques et les relations.

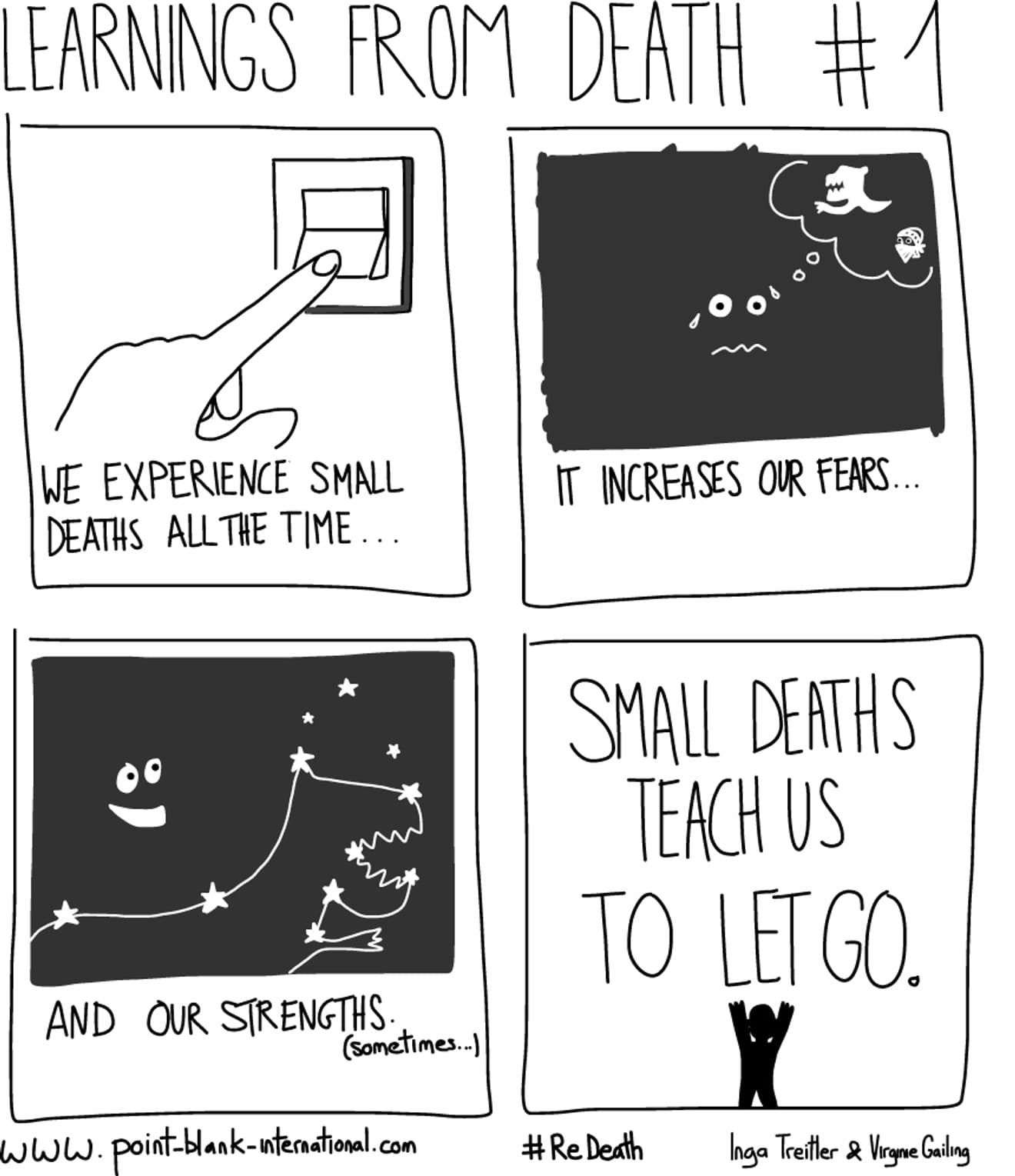

Nous vivons à une époque où foisonnent les services qui traitent de l'être humain. Produits, sites web, appareils portables… les objets intelligents facilitent notre vie et répondent directement à nos besoins, ce que nous constatons à chaque instant. Mais il est important de noter que ces services se concentrent uniquement sur chaque instant de vie et que les perspectives personnalisées et présentes, présentées de manière compétitive, nous font oublier que nous sommes des êtres finis, soumis à la mort, un sujet tabou que nous évitons. En 2014, l'anthropologue Inger Trætler a mené une enquête sur les souhaits et les besoins liés à la mort auprès de 150 participants berlinois à l'aide d'un jeu de cartes interactif. Au cours de ce processus, elle a constaté que les conversations sur la mort, qui étaient auparavant associées à l'isolement, au chaos et à la souffrance, pouvaient en réalité être assez ouvertes et intéressantes, et que la perception de ce sujet comme un sujet inconfortable était liée aux pratiques funéraires traditionnelles, froides et strictes. En outre, elle a découvert que les petites expériences de « mort » vécues dans l'enfance, comme éteindre la lumière seul avant de se coucher, augmentaient d'abord la peur, mais que, avec le temps, elles apportaient courage et force.

Les progrès de la technologie et de la science amènent notre compréhension de la mort à évoluer en permanence. La découverte que l'activité cérébrale se poursuit pendant un certain temps après l'arrêt du cœur ouvre des perspectives quant à la possibilité de restaurer la vitalité du corps, et nous invite à réfléchir à la manière dont nous, en tant que famille, pouvons préparer de nouveaux rituels et vivre des échanges au cours de la période précédant et suivant le décès, ce qui implique des changements concrets dans les soins de fin de vie et une meilleure compréhension de la vie elle-même.

Nous sommes en 2024. Il me semble que c'est le moment idéal pour nous intéresser aux différents points de vue sur la mort, comme référence pour la manière dont nous nous souvenons du passé, expérimentons le présent et anticipons l'avenir.

Références

Commentaires0