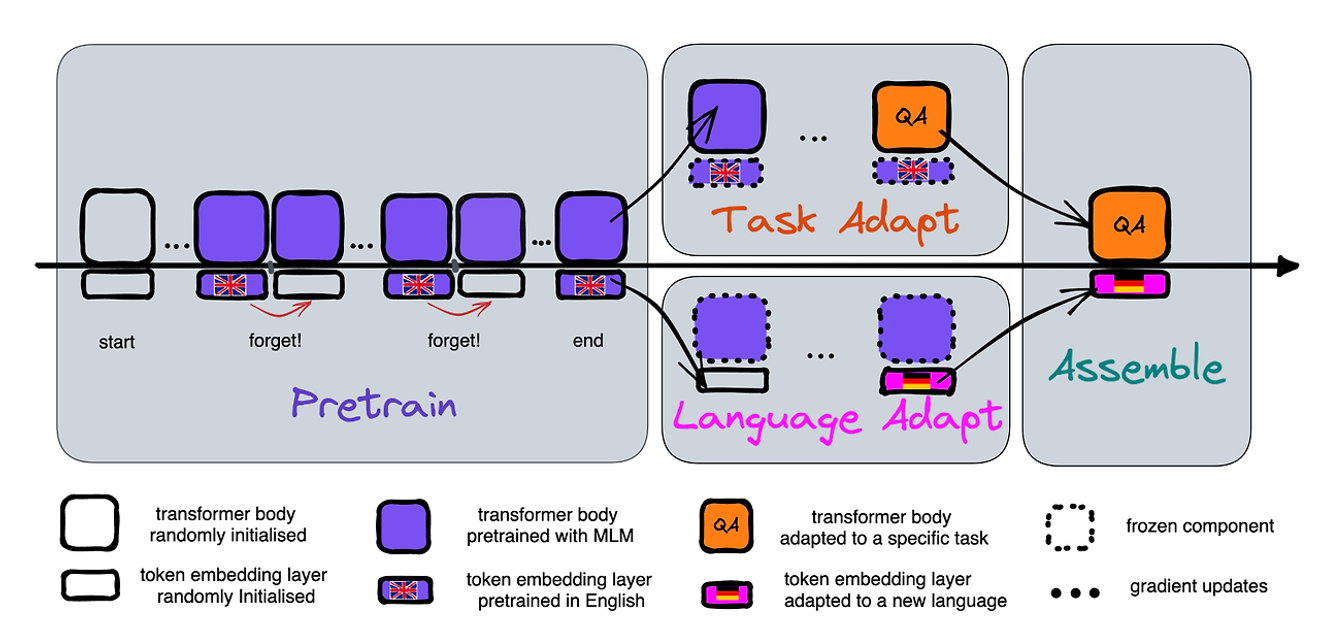

昨年7月に発表されたある研究によると、私たちの生活においてしばしばネガティブに捉えられている「忘却」という概念が、AIの学習能力向上に大きく貢献する可能性があることが明らかになりました。これは、学習と記憶に関する従来の考え方への挑戦となるだけでなく、AIが私たちの身体的および認知的な環境にどのような影響を与えるかについて、独自の視点を与えてくれます。今日、ほとんどの先進的なAIシステムを駆動する人工ニューラルネットワークは、人間の脳の複雑なニューロンネットワークを反映しています。これらのシステムは、ランダムに見える方法で情報を処理することから始まり、学習を通してデータの流れを改善することで、パフォーマンスと理解力を向上させていく方向に進みます。

しかし、これは本質的に多くのコンピューティングリソースを必要とするため、途中で調整が必要な状況が発生すると、プロセス全体を再開しなければならない非効率性と切り離せない関係にあると言われています。しかし、今回の研究で明らかになった選択的忘却のアプローチは、学習プロセスにおいて以前の主要な情報を削除することにより、全体的なコンピューティングパワーをより効率的に活用できるため、忘却が欠陥ではなく、効率性と適応性を高める機能であることを再確認するきっかけとなりました。

デジタル時代の私たちの人体は、健康をモニタリングするウェアラブルデバイスから認知能力を拡張するスマートフォンに至るまで、ますます多くのテクノロジーとつながっています。私たちはスマートフォンを通してあまりにも多くのものを見て生きています。誰かの生活の瞬間を垣間見る機会がコンテンツと名付けられ、デジタルプラットフォーム内で個人の多くのものを記録する権利と機会を得ました。

しかし、このように無限に記録された多くの個人の情報が、逆に負担になったり、消したいのに消せない痕跡になったりすることで、新たな記憶の体系を構築せざるを得ない状況に私たちを追い込むこともあります。このような絶え間ない情報の流れは、前例のない知識へのアクセスを提供しますが、精神的および肉体的な幸福においても課題となります。そのため、忘却の概念は、このようなデジタル過負荷を管理し、毎日接する膨大な量のデータを優先順位付けして処理する上で重要な基準となり得ます。

脳科学の立場から見ると、忘却は私たちの記憶システムが持つ欠陥の一つであるというのが一般的な科学的見解です。脳科学者にとって、忘却は必死に戦わなければならない対象でしかなかったのです。しかし、神経生物学やコンピュータサイエンスの観点から見ると、忘却は正常なプロセスであるだけでなく、私たちの認知能力、創造性、感情的な幸福、そして社会的な健康に有益であるという結論に至っています。

哲学者、姜信主(カン・シンジュ)氏は、著書『忘却と自由』の中で、忘却を一種の白痴状態や単なる記憶力の低下と理解すべきではないと主張しています。むしろ、忘却は過去にとどまりたいと願う人間にとって、一種の超越しようとする能動的な力、熾烈な闘争の意味があるのだと述べています。彼の視点から見ると、忘却は喪失ではなく、幸福と希望、そして現在を生きるための不可欠なプロセスと解釈されます。人間は執拗なまでに自己中心的であるため、空虚な段階を経ることで初めて、他者と出会う機会を得るのです。そのため、忘却はむしろ強靭な健康のもう一つの形態となり得るという彼の主張は、想像以上に多くのことを教えてくれます。

AIが日常生活に統合されるにつれて、私たちは身体との関係をより多様な側面から再考することになるでしょう。AIシステムの忘却の効率性と人間の認知における利点との類似性は、テクノロジーが私たちの身体的および精神的な風景を再編する微妙な方法を理解するためのもう一つのプロセスと言えるでしょう。AIを開発する科学分野では、忘却のパラドックスを受け入れることで、これまでには見られなかった革新のプロセスを生み出しました。それでは、忘却の概念と役割、理解を提供してきた私たち自身の身体には、この忘却のパラドックスをどのように適用できるのでしょうか?疑問が投げかけられます。

参考文献

忘却と自由

コメント0