去年9月,伊隆·馬斯克的Neuralink宣布正在招募人類受試者,以進行將腦部植入物植入人體的測試。這個被稱為腦機介面(BCI)的裝置,能夠收集神經元的電活動,並將這些訊號轉換成指令來控制外部裝置。透過這種技術,癱瘓的人們只要透過思考就能控制游標或鍵盤。此外,Precision Neuroscience公司去年也為三個人植入了他們的腦部植入物,持續約15分鐘,目的是確認植入物能否成功讀取、記錄和繪製腦表面電活動的地圖,並計畫在2024年擴大研究對象至更多患者。

這些產業領袖指出,科學與技術已經發展到能夠對人類的狀態和條件產生實質且戲劇性影響的成熟階段,並逐漸將巨額資本投入商業化的實現。然而,這種變化不僅僅是技術上的成就,它也引發了關於我們人類與身體的關係、以及最終對生命與死亡的複雜社會習俗理解和意義的根本問題,我們需要記住這一點。

出生證明記錄著我們來到世上的那一刻,死亡證明則記錄著我們離開人世的時刻。這種區分反映了我們傳統上將生命與死亡二元對立看待的概念。對死亡的生物學定義通常是指維持生命的過程,例如由心臟和腦部維持的生命過程的『不可逆轉的中斷』。然而,1960年代左右,心肺復甦術的發明催生了『心臟驟停』這個詞彙,它與以往不同,成為一個與無條件的死亡意義區隔的標準。此外,呼吸器將腦損傷者變成擁有跳動心臟的屍體,引發了關於是否可以對患者宣告死亡的醫學、倫理和法律爭論。神經科學領域最近也提出了一些挑戰傳統觀念的案例,這些案例顯示,即使腦部停止供氧,也可能在幾分鐘內才開始受損,進一步說明死亡與生命的界線正變得模糊不清。

在非洲東部的島國馬達加斯加,存在一種叫做法馬迪哈納的儀式,人們會將祖先的遺體從家族墓地中挖出,伴隨著各種銅管樂隊的遊行隊伍,與死者的骨骸一起跳舞。這種儀式以一種有些極端的方式,展現了他們並非將死亡視為最終的告別,而是視為持續的關係,也就是生命過程的一部分。對他們來說,挖掘的過程是家人彼此確認愛意的時光,而他們也認為透過這種儀式讓祖先感到非常快樂。從他們身上,我們看到了對意識、活動、遺物和關係的另一種挑戰,超越了生物學上的死亡。

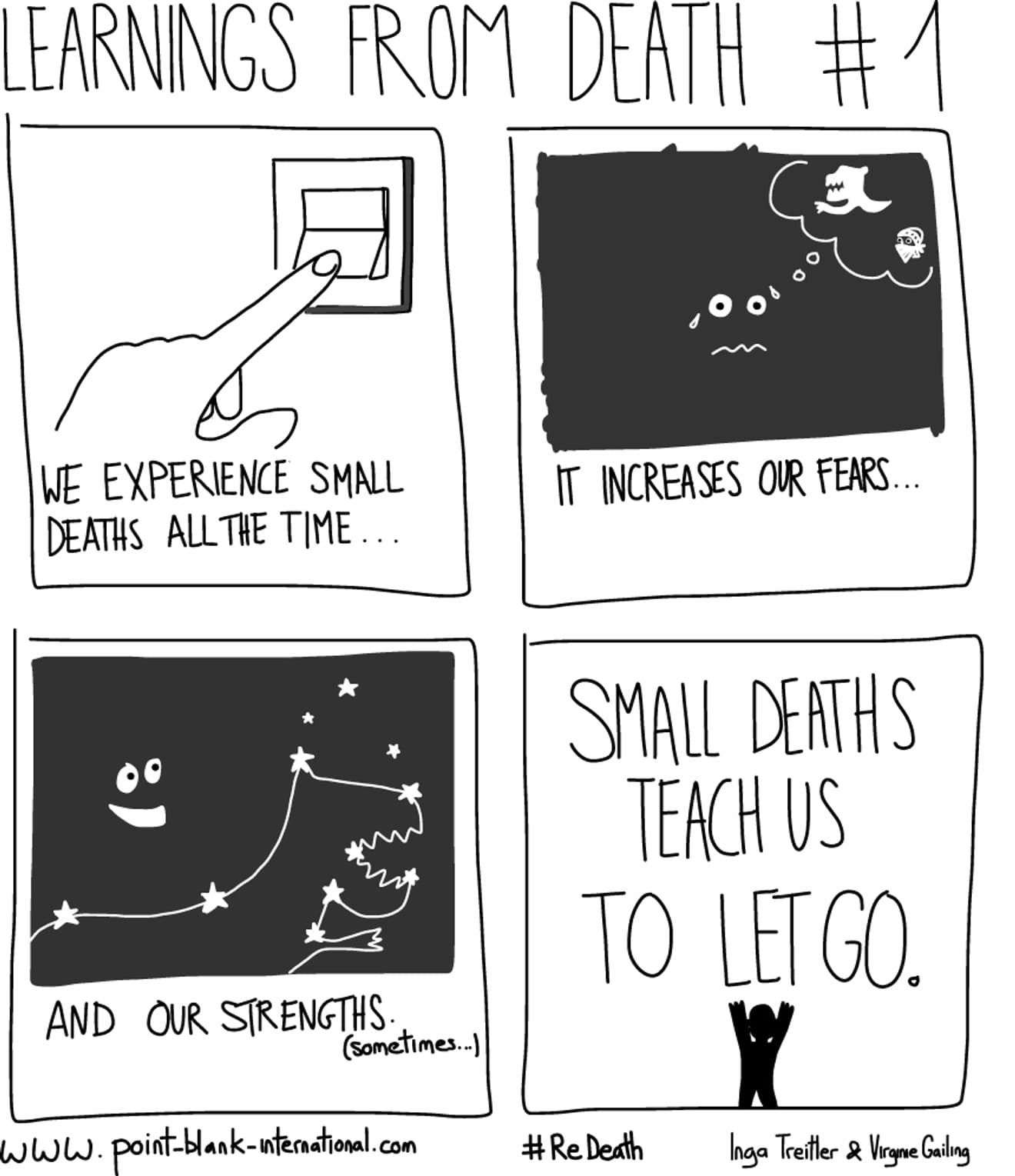

我們生活在一個充斥著以人為本的服務的時代。產品、網站、穿戴式裝置等智慧型事物無時無刻不在讓我們的生命更加便利,並直接回應我們的需求。然而,我們必須注意到,這些服務只停留在每個活生生的當下,競相提供個人化且只符合當下需求的服務,這種令人窒息的關注讓我們逐漸遺忘了自己只是走在死亡這條有限道路上的存在,並讓我們迴避和厭惡死亡。2014年,文化人類學家英加·崔特勒透過互動式卡片遊戲,與柏林的150名參與者一起進行了一項關於死亡願望和需求的調查。這個過程顯示,以往被認為會帶來孤立、混亂和痛苦的死亡相關對話,實際上可以是一種相當開放且有趣的體驗,而且我們對此主題的負面預設與既有的冰冷嚴苛的葬禮習俗息息相關。此外,她還發現,孩提時代獨自熄燈睡覺的小小死亡體驗,雖然一開始會增加恐懼,但隨著時間推移,卻能帶來獲得勇氣和力量的正面效果。

科技與科學的進步使我們對死亡的理解不斷演進。心臟停止跳動後,腦部活動仍能持續一段時間的發現,為恢復身體活動性帶來了可能性,並為臨終前後的時光提出了新的問題,例如我們作為家人應該準備哪些新的儀式、經歷哪些新的對話,以及如何為臨終關懷帶來改變,進而帶來更豐富的生命體驗。

2024年新的一年到來了。在這個時刻,思考我們如何看待、體驗和期待過去、現在和未來,以及面對死亡的不同觀點,或許是再適合不過的時機。

參考資料

讓死亡歸位:利用民族誌重新設計死亡

评论0