- 關係的過程:單身或 DINK 族-2

- 單身或 DINK 族對於結婚、生育的煩惱,是在關係過程中自然產生的疑問,文章內容闡述結婚並非目標,而是新的開始。

前提:你愛着現在的自己嗎?

"愛自己才是永恆的浪漫。"

"奧斯卡·王爾德 (Oscar Wilde)"

情境:一群三、四十歲自稱不婚主義者、丁克族的單身人士的聚會

聽著聽著,我就覺得奇怪了。事實上,他們應該比任何人都更關心婚姻,才會參加這個聚會,但他們真正談論婚姻的想法,卻是先預設婚姻衍生的各種狀況,並非常認真地說明自己在此方面的立場。有人主張,父權制的韓國婚姻文化壓抑了女性的整體生活,以此論證不婚的合理性;也有人以自身童年經歷及周遭朋友最近的育兒經驗為基礎,說明自己為什麼不生小孩。討論相當熱烈,與會者似乎都相當認同這樣的氛圍。

然而,最讓我感興趣的是,他們都是目前沒有交往對象的「單身人士」。

現象:關係發展過程中的一個階段—婚姻,究竟是如何變成目標的?

婚姻是兩個人相遇,共同生活。至少,我一直這樣觀察,這樣理解。因此,我覺得確認要和什麼樣的人相遇,以及自己變成什麼樣的人,非常重要。

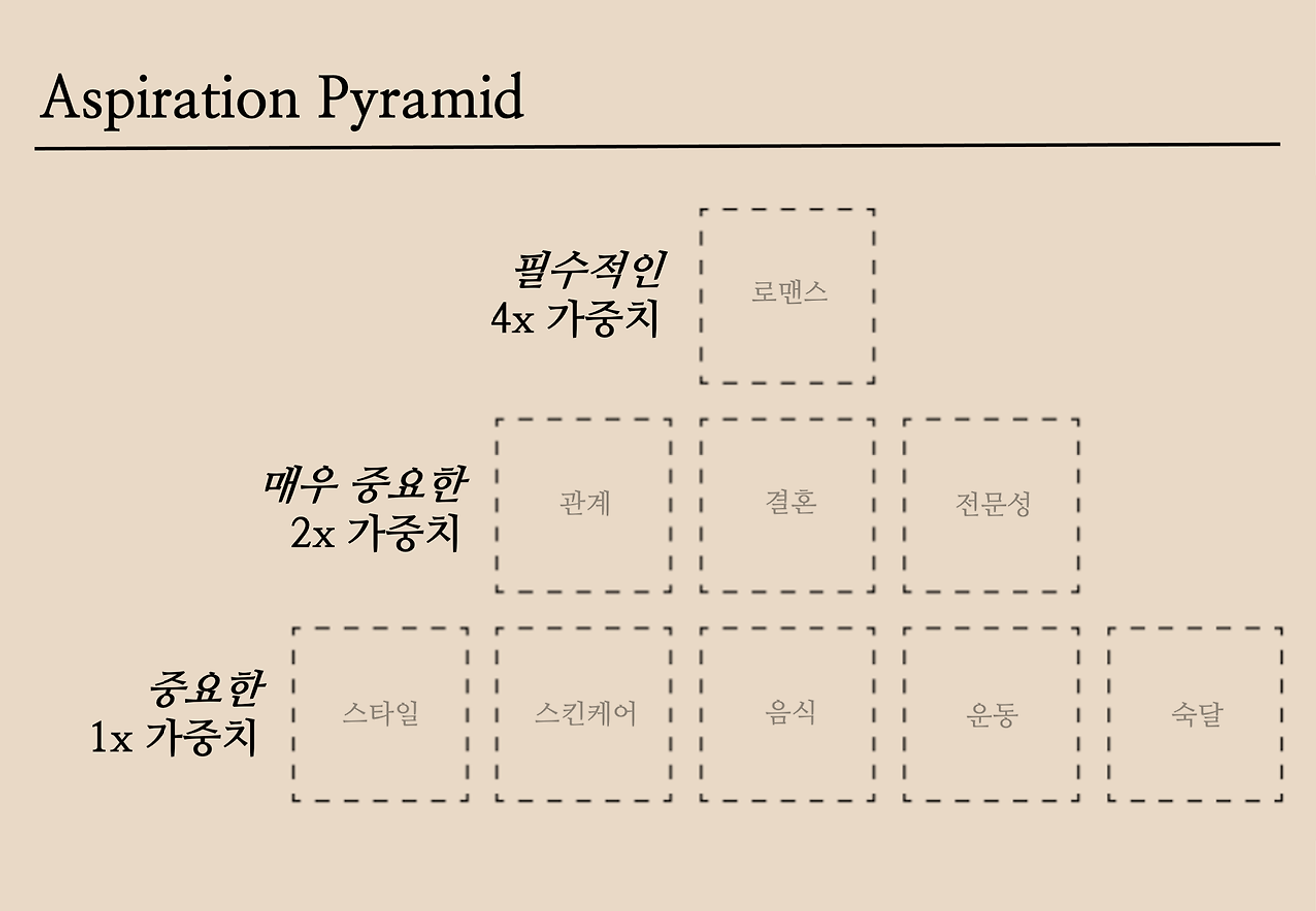

以下是進行「AI時代,我們與身體關係的變化」研究專案時,為了順利引導與調查參與者的對話,而準備的資料之一。此表格用於在有限時間內快速傳達我們在生活中想藉由身體達成目標及價值觀架構,並以此為例,引導參與者的經驗和認知,促進對話。(參考:想理解的主題包括:性吸引力、老化與腐敗的經驗變化、運用身體感官的專業意義變化等)

以70年代「純潔」被視為重要社會價值的標準來看,我算是相當認同上述價值觀架構。我從20多歲就開始持續運動、擦防曬霜和眼霜,努力建立自己的穿衣風格,這些都是基於希望自己能以有魅力的異性形象呈現在未來會遇到的某個人面前;而專注於在某個領域成為受肯定的專家,則被我視為對財務穩定性的投資,以便維繫關係。也就是說,所有努力的最終目標,都是與未來會一起生活的人建立關係,以及能延續到老年歲月的「浪漫」。在此過程中,會先相遇、決定交往,如果結婚,就會考慮要不要生小孩,以及什麼時候生小孩等等。我一直認為,這樣的想法並非我獨有。

然而,在調查過程中,以及與單身聚會參與者的對話中,我發現了以下共同模式。

遠離高期待的戀愛

一位女性表示,獨自住院期間,她深刻感受到身邊有人陪伴的重要性,現在感到非常孤獨。但她只提及身高、外貌、年下等潛在對象的期待,卻沒有展現出欣賞現狀自我,並期盼有人關心自己,主動靠近的積極態度。隨著獨處時間越來越長,對戀愛的理想也越來越高,但她卻很少談論自己是否符合理想戀愛對象的條件。

令人卻步的婚姻,概念化

調查參與者看到上面那張兩位老人互相扶持走路的照片後,許多人的反應出乎意料,是對婚姻的不安和恐懼。在事前並沒有特別強調婚姻這個詞彙。我只是很好奇為什麼婚姻會首先浮現在他們的腦海中。為什麼單身男女會談論不婚和分房的優點,並分享參加以已婚夫婦為主的丁克族聚會後感到後悔的經驗?關於這一點,社會、政治層面的分析報導和所謂專家的意見已經有很多了。除此之外,我最認同的是一位理財規劃師的說法。

「幾十年來,聽過客戶大大小小的財務煩惱,我發現現在的年輕人似乎很害怕婚姻。一種模糊又無止盡的恐懼,擔心自己不夠格成為理想的結婚對象。」

或許是因為這樣吧。儘管現實中沒有交往對象,但這些人卻談論婚姻的社會限制、社會制度意義,說明養育子女的經濟負擔,我卻感覺到他們對戀愛和婚姻似乎並不真心。反而像是因為太渴望,而不敢輕易靠近的反應。

想法:與自己建立良好關係,或許是最快的捷徑

最終,我們都在尋找能為自己帶來陪伴的人。因此,如果我們期待另一半能彌補自己的不足,這也是理所當然的。但我們也需要認真思考一下,自己是不是真的能讓對方渴望陪伴在身邊。

我曾經遇到過幾位外貌出眾、學歷高、家世好的人,讓我心想:「哇,居然有這樣的人存在。」即使不受重視或被忽視,我也曾努力地提供工作或私人協助,想盡辦法創造與他們一起吃飯或聊天的機會。這些機會多少都能創造出來,但我卻從未回頭思考,當時的自己是否能讓對方想繼續留在身邊。

如果我渴望遇到某個人,並想像與他共度餘生,那麼我希望自己能先成為讓對方也產生同樣想像和期待的人。或許正是因為如此,透過這次調查和之前的單身聚會,我發現這些人在面對現實戀情時會變得退縮,而對想像中的婚姻卻會進行概念化和分析,這既令人感到些許悲涼,同時也覺得很有趣。當然,我目前也是單身,所以無法理直氣壯地評論這件事。但無論如何,我們還是需要坦誠面對自己的慾望和現狀。

因字數限制,其餘內容請參考以下連結。

评论0